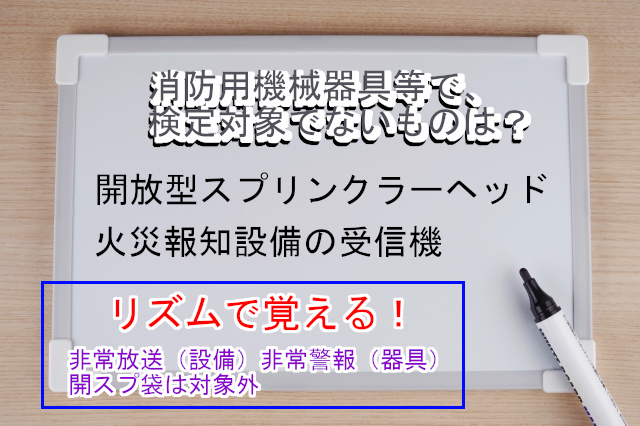

消防用機械器具等で、検定対象でないものはどれ?

1 消火器及び消火器用消火薬剤

2 金属製避難はしご

3 開放型スプリンクラーヘッド

4 火災報知設備の受信機、感知器

検定合格証等について誤りはどれ?

1 型式承認を受け、型式適合検定に合格した物に貼付される

2 型式適合検定は、日本消防検定協会または総務大臣の登録検定機関が行う

3 型式適合検定合格証は、検定対象機械器具等により異なる

4 合格証の貼付されていないものは、販売はできないが商品見本として陳列することは可能である

検定制度に関する記述で誤りはどれ?

1 検定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会または総務大臣の登録検定機関が行う、総務省令で定める技術上の規格に適合しているかどうかの型式試験を受けなければならない

2 規格に適合している場合、消防庁長官が型式承認を行う

3 型式承認を受け、製造された個々の製品そのものの形状等が、承認を受けた型式に係る形状等に適合しているかどうかの型式適合検定を受けなければならない

4 型式適合検定は、日本消防検定協会または総務大臣の登録検定機関が行い、検定に合格した物には、合格の表示が付され、合格の表示がされたものでなければ、販売目的の陳列・販売・設置・変更または請負に係る工事には使用できない

消防設備士の免状再交付について誤りはどれ

1 免状の忘失、滅失、汚損、または破損したときは、免状の再交付を申請することができる

2 免状の再交付の申請先は、免状を交付した都道府県知事または、居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請する

3 免状の再交付の申請先は、免状を交付した都道府県知事または書換をした都道府県知事に申請する

4 忘失した免状を発見した場合、発見した免状を10日以内に免状を再交付した都道府県知事に提出する

消防設備士の免状書換について正しいものはどれ?

1 消防設備士の本籍地を管轄する消防長または消防署長に申請する

2 消防設備士の居住地を管轄する消防長または消防署長に申請する

3 消防庁長官に申請する

4 免状を交付した都道府県知事又は居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請する

消防設備士免状の記載事項に変更を生じたとき、免状の書き換えが必要だが、その項目に該当しないのはどれ?

1 現住所

2 本籍地の属する都道府県

3 免状の種類

4 過去10年以内に撮影した写真

消防設備士の講習を行うものとして正しいのはどれ?

1 総務大臣

2 都道府県知事

3 消防庁長官

4 日本消防検定協会

消防法上、工事着工の届け出について正しいのはどれ?

1 防火対象物の関係者は、工事整備対象設備等の工事に着手する日の10日前までに。工事地を管轄する市町村に届け出る

2 甲種消防設備士は、工事整備対象設備等の工事に着手する日の10日前までに、工事地を管轄する消防長または消防署長に届け出る

3 防火対象物の関係者は、工事整備対象設備等工事に着手する日の7日前(休日がある場合はその日数を除く)までに、工事地を管轄する市町村に届け出る

4 甲種消防設備士は、工事整備対象設備等の工事に着手する日の7日前(休日がある場合はその日数を除く)までに、工事地を管轄する消防長または消防署長に届け出る

消防設備士の講習について誤りはどれ?

1 消防用設備等の業務に従事していない者は、講習をうけなくともよいが、従事することとなった日から1年以内に講習をうけなければならない

2 類ごとに講習を受けなければならない

3 都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受けなければならない

4 免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内に、その後は講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受けなければならない

消防設備士の責務として、空欄に語句を入れなさい

消防設備士は【1】を【2】に行い、【3】の【4】の【5】に努めなければならない

消防設備士の義務等として誤りはどれ?

1 消防設備士免状は、工事整備対象設備等の工事、整備、点検等を行う場合、有償で行うときのみ、免状の携帯の義務があるが、無償で行う場合は消防設備士の資格は必要ない

2 業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努める

3 消防法で定める期間内に受講の義務がある

4 甲種消防設備士は、工事を行う場合の工事着工届を、工事に着手しようとする日の10日前までに届け出なければならない

消防設備士の免状の返納命令を行う者はどれ?

1 消防法の違反を発見した消防長または消防署長

2 消防長または消防署長より通報を受けた消防庁長官

3 免状の交付を行った都道府県知事

4 消防設備士が居住する地域の市町村長

消防設備士免状等に関する記述について誤りはどれ?

1 消防設備士免状は、試験に合格した人に対し消防庁長官が交付する

2 消防設備士が受けなければならない講習は、都道府県知事が行う

3 免状を交付した都道府県知事は、消防設備士が消防法令違反をしたときは、免状返納を命じることができる

4 消防法令の違反により免状の返納を命じられ、1年を経過しない者および消防法違反により罰金刑以上の刑を受け執行終了から起算して2年を経過しない者は、消防設備士試験に合格しても免状が交付されないことがある

消防設備士について誤りはどれ?

1 特類消防設備士は、特殊消防設備等の工事・整備を行うことができる

2 甲種消防設備士は、工事、整備を行うことができる

3 乙種消防設備士は、整備のみを行うことができる

4 甲種消防設備士は、工事のみを行うことができる

消防設備士の区分と工事・整備対象設備等の組み合わせをいれなさい

| 特類 | 甲種 | 【】消火設備 |

| 1類 | 乙甲 | 水系:【・】消火栓設備 【】設備、【】消火設備 |

| 2類 | 乙甲 | 【】消火設備 |

| 3類 | 乙甲 | 【】消火設備 |

| 4類 | 乙甲 | 【】設備、【】設備等 |

| 5類 | 乙甲 | 避難器具:【】【】【】 |

| 6類 | 乙 | 【】 |

| 7類 | 乙 | 【】警報機 |

消防設備士以外でもできる整備について誤りはどれ?

1 屋内消火栓の屋内消火栓バルブの交換

2 屋内消火栓設備の表示灯の電球交換

3 屋外消火栓箱の扉の補修

4 屋外消火栓のホース、ノズルの交換

消防設備士でなくても行える工事、整備について正しいのはどれ?

1 スプリンクラー設備

2 非常警報設備

3 粉末消火設備

4 水噴霧消火設備

消防法では、地方の気候または風土の特殊性により消防法施行令で定める消防用設備等の技術基準と異なる基準を設けることができるが、これについて正しいのはどれ?

1 消防長官が定める

2 消防長又は消防署長が定める

3 市町村の条例による

4 都道府県の条例による

消防用設備等の点検に関して誤りはどれ?

1 特定防火対象物で延べ面積1000m^2以上のものは、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければならない

2 非特定防火対象物で延べ面積1000m^2以上のもののうち、消防長または消防署長が火災予防上必要と認めて指定したものは、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければならない

3 延べ面積1000m^2未満のもののうち、消防庁長官が定める消防用設備は、消防設備士または消防用設備点検資格者に点検させなければならない

4 特定一階段等防火対象物は、消防設備士または消防設備点検資格者に点検をさせなければならない

消防用設備と点検報告に関して誤りはどれ?

1 防火対象物の関係者は、消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない

2 消防設備士または消防設備点検資格者は、消防設備等又は特殊消防用設備等の点検結果について消防長または消防署長に報告しなければならない

3 報告の期間は、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物の場合は3年に1回である

4 点検期間は、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回である。

防火対象物に消防用設備等を設置したとき、届け出て検査を受けなければならないもので誤りはどれ?

1 延べ面積300m^2以上の特定防火対象物

2 延べ面積300m^2以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要と認めて指定した非特定防火対象物

3 特定一階段等防火対象物

4 延べ面積1000m^2以上の非特定防火対象物

防火対象物に消防用設備等を設置したときの届け出および検査に関して誤りはどれ

1 防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長または消防署長に届け出て検査を受けなければならない

2 消防用設備等の設置工事の完了後、4日以内に消防長または消防署長に届け出て検査を受けなければならない

3 設置届には消防用設備等点検結果報告書を添付しなければならない

4 簡易消火用具および非常警報器具のみの設置は届け出及び検査は不要である

防火対象物の用途が変更された場合、消防用設備の技術上の基準に適用に関し誤りはどれ?

1 防火対象物の用途が変更され、消防用設備等の規定に適合しなくとも、原則として用途変更前のとおりとすることができる

2 変更後の用途が特定防火対象物に該当する場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない

3 用途変更後に一定の規模以上(基準時の1/2以上又は1000m^2以上)増築、改築した場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない

4 用途変更後に、主要構造部である壁について1000m^2以上の修繕、模様替えをした場合、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない

消防用設備等の設置基準が変更された場合に、すでにある防火対象物や工事中の防火対象物であっても、改正後の基準を適用しなければならない防火対象物として誤りはどれ

1 特定防火対象物

2 改正後の基準に合わず、かつ改正前の規定に違反しているもの

3 改正規定施工後に、一定規模以上の増築、改築(基準時の1/2以上又は1000m^2以上)を行ったもの

4 延べ面積1000m^2以上の非特定防火対象物

消防用設備等の設置基準が変更された場合、現在ある防火対象物や工事中の防火対象物には、原則として改正前の規定を適用とする特例規定があるが、これが認められない消防用設備はどれ?

1 スプリンクラー設備

2 屋内消火栓設備

3 泡消火設備

4 消火器及び簡易消火用具

消防設備等の設置単位は原則「棟単位」だが、同一の棟であっても別棟とみなされるものがある。これについて正しいのはどれ

1 主要構造部を耐火構造とし、内装を不燃材料で仕上げ、開口部に煙感知器と連動の防火シャッターが設置されている場合

2 耐火構造の床または壁で区画され、開口部に煙感知器と連動の防火戸が設置されている場合

3 耐火構造の床または壁で区画され、開口部に自動閉鎖装置付きの防火戸が設置されている場合

4 開口部のない耐火構造の床または壁で区画されている場合

消防用設備等の区分について誤りはどれ?

1 消火設備には、消火器、連結送水管、連結散水設備が含まれる

2 排煙設備、非常コンセント設備は消火活動上必要な設備である

3 自動火災報知設備、消防機関に通報する火災報知設備、漏電火災警報器は、警報設備である

4 誘導灯および誘導標式は、緩降機、救助袋と同じく避難設備である

一定の防火対象物について、消防用設備等を設置・維持しなければならない義務を負う者について正しいのはどれ?

1 消防用設備等の設計および工事を担当した甲種消防設備士

2 消防用設備の工事を担当した甲種消防設備士および消防用設備等点検資格者

3 甲種防火管理者

4 防火対象物の関係者

統括防火管理者を定めなければならない防火対象物として、消防法上正しいものはどれか。(管理権限が分かれており、高層建築物以外のものとする)

1 地階を有しない階数が3で、かつ収容人員が60人以上の物品販売店舗

2 地階を有しない階数が3で、かつ収容人員が300人の共同住宅

3 地下1階、地上階数3で、かつ収容人員が60人の事務所および倉庫からなる複合用途防火対象物

4 地下1階、地上階数2で、かつ収容人員が40人の診療所および物品販売店からなる複合用途防火対象物

防火管理者の責務として誤りはどれ?

1 消防計画の作成

2 消火、通報、避難訓練の実施

3 消防用設備等の工事および整備

4 火気の使用または取り扱いに関する監督

防火管理者を選任しなければならない防火対象物、収容人数、延べ面積と防火管理者の種別の組み合わせで正しいものはどれ

| 防火対象物 | 収容人数 | 延べ面積 | 防火管理者の種別 | |

| 1 | 特定防火対象物 | 30人以上 | 300m^2 | 甲種防火管理者 |

| 2 | 非特定防火対象物 | 30人以上 | 300m^2 | 乙種防火管理者 |

| 3 | 特定防火対象物 | 50人以上 | 500m^2 | 乙種防火管理者 |

| 4 | 非特定防火対象物 | 50人以上 | 300m^2 | 甲種防火管理者 |

防火管理者の選任義務がない防火対象物はどれ?

1 収容人数40名の遊技場

2 収容人数40名の図書館

3 収容人数10名の特別養護老人ホーム

4 収容人数54名の作業所

消防法に規定する「関係者」に関して正しいものはどれ

1 防火対象物または消防対象物の所有者、管理者、占有者をいう

2 防火対象物の所有者、管理者、占有者のみをいう

3 消防対象物の所有者、管理者、占有者のみをいう

4 防火対象物または消防対象物の所有者、管理者および防火対象物または消防対象物の消防用設備等の設計を担当した消防設備士をいう

防火対象物の火災予防措置命令に関して誤りはどれ?

1 消防長または消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備または管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合には権限を有する関係者に対し、当該防火対象物の改修、転移、除去、工事の停止または中止を命じることができる

2 消防長または消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備または管理の状況について、消火、避難、その他消防の活動に支障となると認める場合で特に緊急の必要がある場合には、現場監督者に対し当該防火対象物の改修、転移、除去、工事の停止または中止を命ずることができる

3 消防長または消防署長は、措置命令を発した場合には、標識の設置及びその旨を公示しなければならない。標識は当該防火対象物のある場所に設置することができる

4 防火対象物の位置、構造、設備または管理上についてその措置命令、使用禁止命令に反した者には罰金300万以下、3年以下の懲役刑を科するほか、その法人に対しても1億円以下の罰金が科せられる

建築物の新築、改築等に関する建築主事等の確認と消防長または消防署長の関係について誤りはどれ

1 建築主は一定規模以上の建築物の新築、改築、移転、大規模修繕、用途変更、模様替えを行うときは、建築主事又は指定確認検査機関へ建築物等の建築確認書を提出し、建築物の計画が当該建築物の敷地、構造および建築設備に関する法律の規定に適合するかどうか確認を得なければならない

2 建築主は建築主事または指定確認検査機関と消防長または消防署長の両方に申請を行い同意を得なければならない

3 建築主事又は指定確認検査機関は、消防長又は消防署長の同意がなければ確認することができない

4 建築主は確認済み証を受けた後でなければ一定規模以上の建築物の新築、改築、大規模修繕、用途変更、模様替え等の工事を行ってはならない

消防法で規定する無窓階について正しいのはどれ

1 地上階のうち窓のない階のことをいう

2 採光または排煙上、消防法で定める有効な開口部を有しない階をいう

3 消火活動上有効な開口部が消防法で定める基準に達していない階をいう

4 建築物の地上階のうち、総務省令で定める「避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階」をいう

消防法に規定する「特定防火対象物」に該当しないのはどれ?

1 幼稚園

2 養護老人ホーム

3 病院

4 図書館、美術館

消防法に規定する防火対象物について正しいのはどれ

1 山林または舟車、船きょもしくは埠頭に係留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属するものをいう

2 山林または舟車、船きょもしくは埠頭に係留された船舶、建築物その他の工作物または物件

3 消防長又は消防署長が、火災予防上危険と認めて、指定した建築物または物件をいう

4 防火管理者が選任されている防火対象物をいう